数学的帰納法(「すうがくてききのうほう」)は数学の命題や定理の証明を行う手段の1つで、整数や数列的な内容が含まれる命題や定理を証明する時に使える場合があります。

「帰納」とはどのような意味?

数学的「帰納」法と言いますが、

実は帰納という言葉自体は元々数学用語ではなくもっと一般的な語です。

「帰納」は「演繹(演繹)」と対になる語です。

- 帰納:個々の具体的事実から一般的・普遍的な法則や命題を導く事

- 演繹:一般的・普遍的な法則等から、より具体的な結論を導く事

ですので、例えばAn=n2であるという事からA1=1,A2=4,A3=9といった計算をする事は一般的に言うなら「演繹」に該当します。(ただし数学や理学系の学問ではその言葉は基本的に使用しません。)

では逆に、A1=1,A2=4,A3=9,A4=16であれば「自然数nに対してAn=n2」と言えるでしょうか?

数学ではそのように「予想」するところまではOKで、

「証明」として断定する事はNGになります。

1,4,9,16という数が続いていたら「次は25かな」という事は「予想」できるわけで、これは具体例からn2という一般的な式を予想している事に他なりません。

実際、「nが自然数でn≦4の範囲」ではその予想は実際に正しいので「証明」にもなります。

しかし、nの範囲が1以上の全ての自然数であるなら、もしn=1からn=4まで「An=n2」が正しくても、n=5以降においてはそれが正しい事は無条件には保証されないと数学では考えます。

例えば数学では極端な話「n≦4の時はAn=n2でn≧5の時はAn=n3」などという数列を考えても構わないのです。つまり何の条件もなくて1,4,9,16という数が続いているだけなら

「n=1からn=4まではAn=n2となり、n≧5以降はそれが成立しない数列」は無限に多く考える事ができます。

そこで「数学的帰納法」ではそういった「予想」をもう少し発展させた考え方をして、命題について任意の自然数nに対して確かに成立する事を「証明」する方法と手順を明確にしています。

数学的帰納法による証明の手順

自然数を含む命題において、n=1,2,3・・・の全ての番号において命題が成立する事、つまり任意の自然数において命題が成立する事を数学的帰納法で証明する場合には次の事を行います。

数学的帰納法で命題の証明を行う時には次の事を行います。

- n=1において命題が成立する事を具体的な計算などで示す。

- n=kの時に命題が成立すると仮定して、

n=k+1の時も同様に命題が成立する事を示す。 - そこまでできたら「任意の自然数に対して命題が成立する事が証明された」と言ってよい。

数列の番号に0が含まれる場合や自然数ではなく整数である場合も考え方は同じです。初項の番号が0であればまずその場合を示してから上記の2番目の手順「n=kの時・・」に移ります。番号が0以下に減少していく場合は、「n=kの時命題が成立すると仮定して、n=k-1の時も正しい事を示す」という形になります。

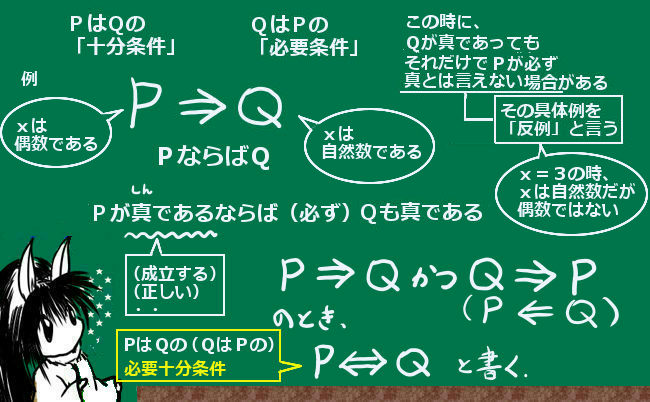

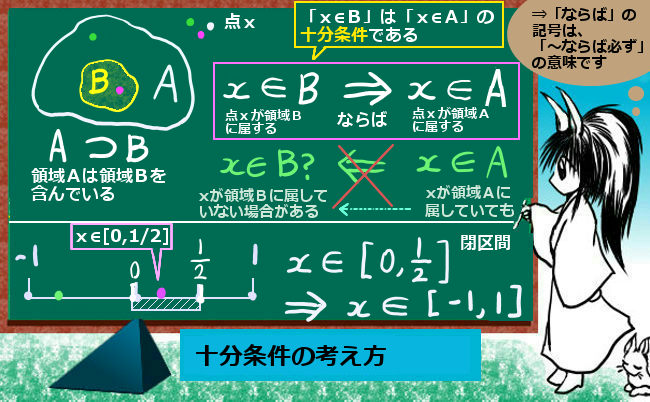

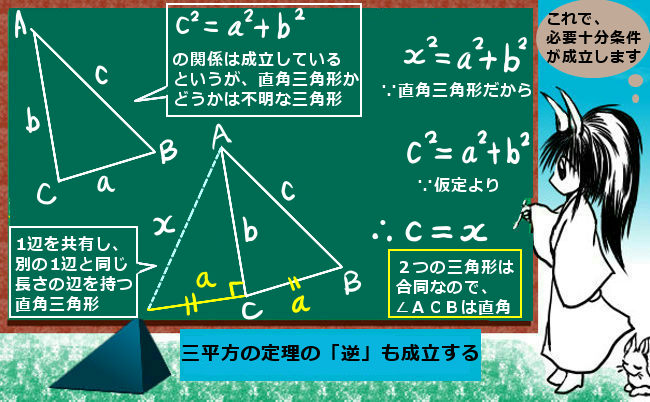

「n=kの時に命題が成立すると仮定してn=k+1の時も成立する事を示す」というのは一体何をする作業なのかというと、「n=1の時に成立 ⇒ n=2の時も成立 ⇒ n=3の時も成立 ⇒n=4のときも・・・」という連鎖的な論理式をまとめて作る事に該当します。【⇒ は数学的な記号で「ならば」と読みます。参考:十分条件と必要条件】

文章表現としては「n=kの時に命題が正しいと仮定すると」「n=kの時に命題が真であると仮定すると」「n=kの時に・・である(命題の内容)と仮定すると」など、その一般的な番号で命題が正しい事を仮定するという意味が分かれば何でも構いません。

もう少し詳しく見ると任意の自然数kに対して「n=kで命題が成立する⇒n=k+1で命題が成立する」という「命題」を示して、もう1つ「n=1で命題が成立する」という事も示す事でn=1で命題が成立する⇒n=2で命題が成立する⇒n=3で命題が成立する⇒・・・つまり「任意の自然数nにおいて命題が成立する」と言えて証明が完結する事になるわけです。

数学的帰納法を使ったほうがよい場合とは?

数学的帰納法は便利な証明方法ですが、数列的な式が含まれる命題なら何にでも使えばよいというわけではありません。例えば次の命題は数学的帰納法を使わずに直接証明をする事ができます。(これは自然対数の底 e の存在を証明する時に使う命題です。)

$$A_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^nとする時、任意の自然数nに対してA_n<3であり数列\{A_n\}は単調増加数列$$

この式の単調増加性を調べる時には数列の番号がn+1の時の場合を考えますが、それは数学的帰納法における「n=kで正しいとしてn=k+1でも正しい事を示す」事とは異なるのです。

この命題の単調増加性をもし数学的帰納法で証明するならA2-A1>0を示してから

「Ak+1-Ak>0を仮定した時にAk+2-Ak+1>0となる事を示す」というようになります。(それをしなくても実際はAn+1-Anを直接計算すればAn+1-An>0を示せます。)

では、数学的帰納法を使用したほうが明らかによいと言える命題はどのようなタイプのものなのでしょうか。それは一概に方法論としては決められるものではないのですが、例えば次のような命題は数学的帰納法を使用したほうが良いと言えます。

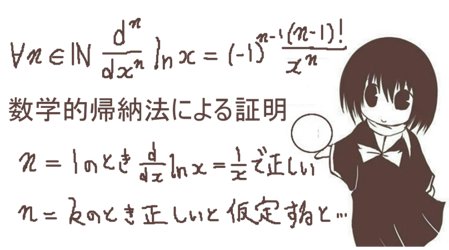

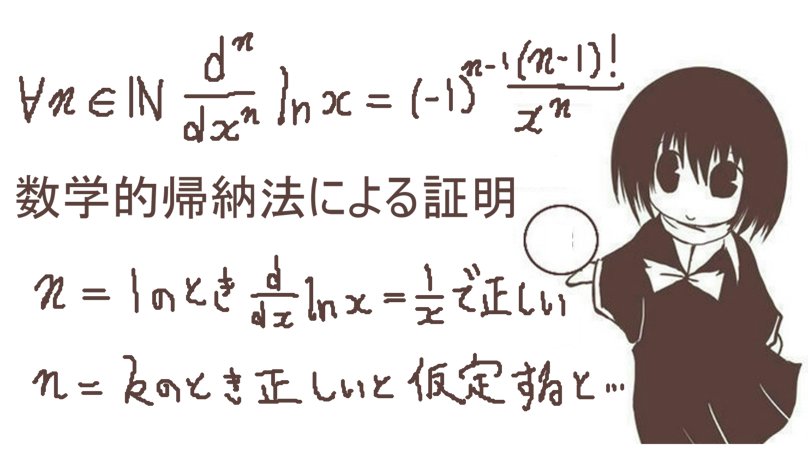

$$f(x)=\mathrm{ln}xにおいて任意の自然数nに対して\frac{d^nf}{dx^n}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}$$

つまり「n階導関数」(微分をn回行った時の関数)が提示されている式である事を示すという命題です。lnxは自然対数関数であり、 log e x の事です。

また、式中の「!」記号は「階乗」の意味で、数を1ずつ減らして1になるまで掛け算し続ける操作を指します。例えば5!=5×4×3×2×1=120です。

このような命題の場合、具体的な微分を仮に頑張って数十回手計算で行ったとしても提示された式の形になると「予想」しかできません。考えている自然数nが微分という操作を行う「回数」であるために一般性を直接的に持たせにくいわけです。

そこで数学的帰納法を使うとこの手の命題は証明がしやすくなります。

まずn=1の時はd/dx(ln)=1/xであり、これ自体が自明な式ではなく証明が必要ですがそれはできているものとします。(微分の公式・対数関数の微分)

提示されている式に対してn=1を代入してみて正しい事を確認します。

$$n=1の時、(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}=\frac{1}{x}なので正しい。(0!=1という定義)$$

次に、n=kの時に正しいと仮定します。そのもとでn=k+1の時にも正しい事をどのように言えばよいのでしょうか。ここでの場合はnは微分を行う回数です。つまり、n=kの時の導関数を「もう1回微分」すればよいのです。

$$n=kの時命題が成立すると仮定すると\frac{d^kf}{dx^k}=(-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{x^k}$$

$$両辺をxで微分すると\frac{d}{dx}\left(\frac{d^kf}{dx^k}\right)=(-k)\cdot(-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{x^{k+1}}=(-1)^k\frac{k!}{x^{k+1}}$$

$$同時に\frac{d}{dx}\left(\frac{d^kf}{dx^k}\right)=\frac{d^{k+1}f}{dx^{k+1}}であるから、$$

$$\frac{d^{k+1}f}{dx^{k+1}}=(-1)^k\frac{k!}{x^{k+1}}=(-1)^{(k+1)-1}\frac{(k+1-1)!}{x^{k+1}}$$

よって、n=k+1の時も命題は成立しているので、任意の自然数nに対して命題は成立します。証明終わり、とするわけです。

本質的には前述のように「n=1の時に命題が成立」⇒「n=2の時に命題が成立」⇒「n=3の時に命題が成立」⇒・・という連鎖的な論理式が任意の自然数について成立する事が数学的に保証される事を証明したという事です。

この「自然対数関数の高階微分の公式」の証明の計算の説明をすると、簡単に言うと

最初の微分で1/xという形の導関数が得られるので、

それ以降は

1回微分するごとに

「1/xn(=x-n)」の微分に由来する係数である次の2つ

①マイナス1と

②指数(nの部分)に等しい自然数

が掛け算され、それが1回ごとに増えて行くという事です。

同じような命題で、話が簡単であればそういった「1回の操作ごとに付け加わる結果」を繰り返す事で結論を得るという事を証明の代わりにする事は可能です。

しかしそれを「具体的に式で表してより明確にする方法」として数学的帰納法があるわけです。

「1回微分するごとに」という部分は

「n=kとした時に実際に微分してみる」

という形で式としてより明確にできます。

係数が乗じられて項として付け加わっていくという事も、数学的帰納法の中でn=kの時に実際に微分してみる事で式で表せて、その次の番号のn=k+1の時も確かに命題が成立するという事を確実に表現できるという利点があるわけです。