ガウスの発散定理およびガウスの積分と直接的な関わりを持つ物理学での応用例としては、

電磁気学における「ガウスの法則」が存在します。

ここでは特に、

数学と電磁気学との、ベクトル解析・微積分的な関わりの観点からの法則の説明をします。

◆関連:法線面積分の定義

目次:

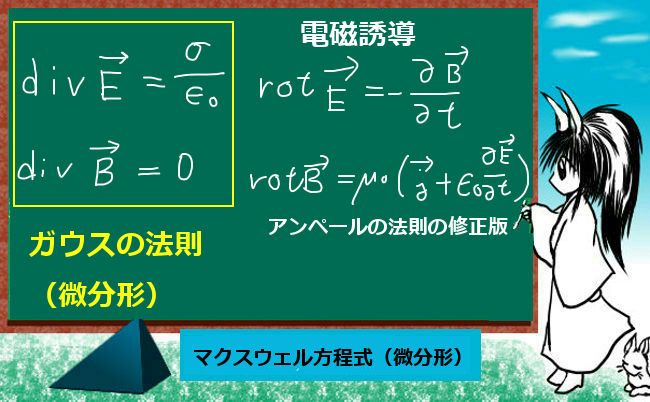

◆ガウスの法則には「電場に関するもの」と「磁場に関するもの」の2つがあり、

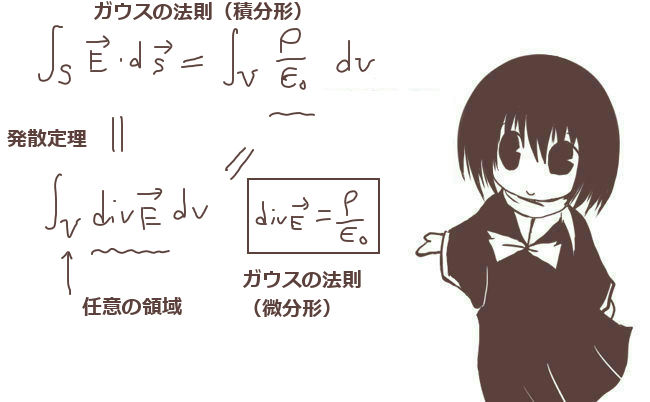

数式的には積分の形で書いたもの(積分形)と、微分の形で書いたもの(微分形)の2つの形があります。積分形と微分形は同等の式です。

- 初等関数の微分公式集

- 積分の基本計算【定積分】

- 微積分学の基本定理

- 最も簡単な微分方程式5つ

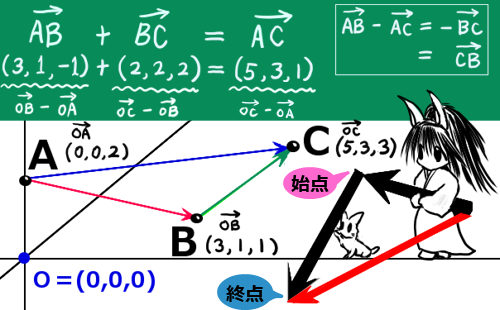

- ベクトルと内積(ベクトルの初歩的な説明)

- 古典力学とベクトルの微積分

ガウスの法則とは?電場と磁場に関する法則

■ 4つの「マクスウェル方程式」のうちの2つを指す

◆電場に関するガウスの法則 ◆磁場に関するガウスの法則

■ クーロンの法則の一般形という解釈

ρ:電荷密度 j:電流密度 t:時間

ε:誘電率 μ:透磁率 添え字の0は「真空の」の意味でここでは使っています。

div:ベクトル場の「発散」 rot(curl):ベクトル場の「回転」 ∂:偏微分の記号

∇(ナブラ)記号と内積・外積の記号を組み合わせて div は「∇・」 rot は「∇×」のように書く事もあります。

4つの「マクスウェル方程式」のうちの2つを指す

電磁気学における「ガウスの法則」とは、

電磁気学の基本式である4つの「マクスウェル(Maxwell)方程式」のうち2つを指しており、

静電場(時間変動しない電場)と静磁場(時間変動しない磁場)に関する記述を行う式です。

★ただし時間変動がある場合にも、「ある瞬間について電場や磁場を考察した場合」には、任意の時刻についてガウスの法則が電場と磁場の両方に対して成立します。

他方で、電場や磁場の時間変動そのもの、つまり数式的に言えば電場や磁場の「時間微分」に関しては、マクスウェル方程式の残り2つの式によって考察を行う事になるのです。

ガウスの法則は、微分方程式でも積分方程式でも、どちらの形でも書かれます。(積分方程式とは、積分を含んだ形で書かれる方程式。)

どちらの形でも互いに変形が可能な、数学的に同等な式になります。

微分方程式で書かれた場合を微分形、積分方程式で書かれた場合を積分形とも言います。

数学の「ガウスの積分」との直接的な関わりがすぐに分かるのは積分形です。

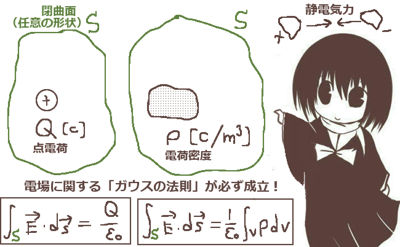

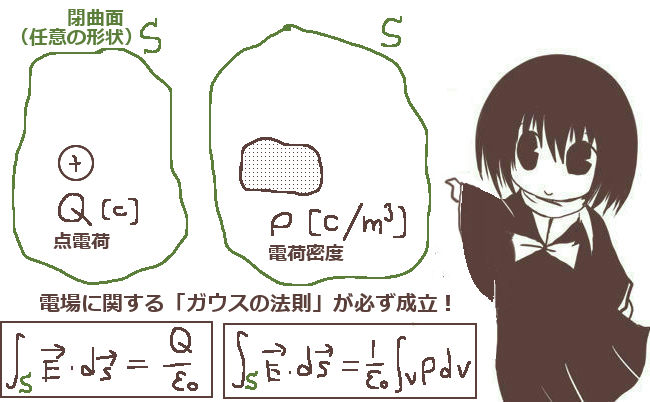

電場に関するガウスの法則

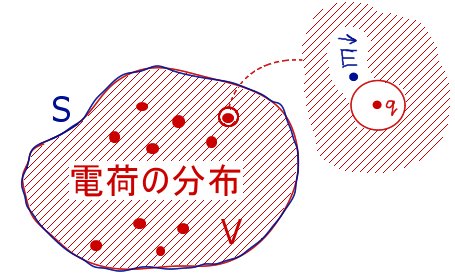

電場に関するガウスの法則を式で書くと次のようになります。数学の定理と区別される「法則」なので、変数や定数は何でもよいわけではなく、電気と磁気に関連する量になります。

\(\overrightarrow{E}\) は電場(+1[C]の電荷が他の電荷から受ける電気力。ベクトルです)、

Qは点電荷の電気量、ρは電荷が連続的に分布している場合の電荷密度です。

$$点電荷に対して:\int_S\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{s}=\large{\frac{Q}{\epsilon_0}}$$

$$電荷密度に対して:\int_S\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{s}=\large{\frac{1}{\epsilon_0}}\int_V\rho dv$$

※左辺は、法線面積分です。Sは閉曲面、Vは閉曲面内の空間領域です。

※補足:電荷密度を使った式の右辺の積分は、電荷の電気量を合計しているという意味です。

閉曲面Sは、電荷あるいは電荷分布を囲む領域とします。

電荷密度は、空間の各位置によって大きさが定まるスカラー関数として考えています。

電磁気学では \(\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{s}\) を「電気力束」と呼ぶ事があります。

$$\mathrm{div}\overrightarrow{E}=\large{\frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

※div はベクトル解析における「発散」です。

ガウスの法則の微分形は、基本的に電荷密度に対する式になります。

電荷が分布しない位置(ρ=0)では電場の発散はゼロ(クーロン電場は直接計算でも同じ)、

つまり物理的には「湧き出しが無い」事を表します。

ナブラ記号を使って書けば電場に関するガウスの法則の微分形は次のようになります。

$$\nabla\cdot\overrightarrow{E}=\large{\frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

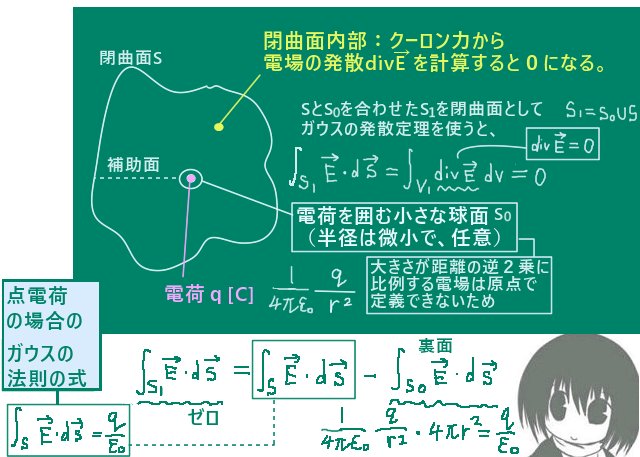

補足:ガウスの法則と数学上の「ガウスの発散定理」の違いについて、電場に関するガウスの法則の積分形は「法線面積分」の形で書かれていますがその事が重要です。ガウスの発散定理によればこれは「電場の発散\(\mathrm{div}\overrightarrow{E}\)」の体積分で表現できますが、点電荷を原点とする時に電場が定義できませんから(あるいはデルタ関数という超関数で定義する必要がある)、点電荷を囲む「任意の閉曲面」を考える事はいくらでもできるけれども、閉曲面内の空間「全体」の体積積分を通常の意味での積分として実行はできないわけです。電場の発散を考える時はガウスの法則は必ず微分形で考える必要があり、積分形の場合は電場の法線面積分を必ず考えないといけないわけです。

電場に関するガウスの法則を積分形で考える場合には法線面積分を「発散による体積積分として書き換えて積分領域を閉曲面S内『全域』とする事はできない」(微分不可能である点を除いた領域であれば可)のです。

◆電場に関するガウスの法則の積分方程式あるいは微分方程式としての「解き方」については、

「具体的な電荷の分布の状況や閉曲面」を設定して、電場ベクトルの向きも最初から決定できるような状況のもとで解くというのが1つの例です。

閉曲面は、球、円柱、立方体など、対称性のある図形や分かりやすい図形で考察する事が多いと言えます。(※球面のような任意の点で滑らかな閉曲面だけでなく、円柱などへの適用も可能です。)

静磁場に関しても似た形のガウスの法則が存在します。

微分形で書いた場合には、マクスウェル方程式全体に言える事ですが、電場の2式と磁場の2式のそれぞれについて、「発散(div)」の式と「回転(rot)」の式に分類する事もできます。【回転は curl とも書きます。】

磁場に関するガウスの法則

静磁場の場合にも、電場の場合と似た形の式が成立し、

それも同じくガウスの法則と呼ばれる事が多いです。

ただし、磁場に場合には電場の場合と異なって、「単独の『磁荷』」(「磁気単極子」)が存在しない(磁石で言うと、N極やS極が必ずセットになっていて単独で取り出せない)という事自体が1つの基本法則であると考えられています。

その事に由来して、

「電場の場合の式の右辺に相当する部分がゼロになっている形」が、磁場の場合のガウスの法則になります。

$$\int_S\overrightarrow{B}\cdot d\overrightarrow{s}=0$$

\(\overrightarrow{B}\cdot d\overrightarrow{s}\) は「磁束」と呼ばれる事があります。

\(\overrightarrow{B}\) は「磁束密度」と呼ばれる事があり、そこから別途に「磁場」\(\overrightarrow{H}\) を定義する事もありますが、\(\overrightarrow{B}\) を「磁場」と呼んでしまう事もあります。細かく言うと、それらの違いは「場」を力によって定義するかどうかという事によって生じます。

$$\mathrm{div}\overrightarrow{B}=0$$ 電場の時と同様に、ナブラを使って書くなら次のようになります。 $$\nabla\cdot\overrightarrow{B}=0$$

静磁場は一定の量の電流の周りに対し、同心円(一定の半径の円)の周上に一定の大きさで発生します(向きは各場所で異なりますが)。

静磁場が同じ大きさで、磁力線がループを作る形で必ず閉じているわけで、この事から「磁場の発散 div\(B\) は必ずゼロになる」つまりガウスの法則の微分形が成立する」という事が実は言えます。

(ベクトル場の「発散」は、ベクトル場の各成分の成分座標による偏微分の合計で、図形的にはある点に流入・流出する何かの量を表します。そのため電磁気学だけではなく流体力学の理論などでも使われるものです。)

具体的な数式変形は後述しますが、数学的には、ガウスの法則の積分形の式を数学上の「ガウスの発散定理」を使って変形する事でガウスの法則の微分形が得られるという関係があります。

クーロンの法則の一般形という解釈

静電場を表す式としてはいわゆるクーロンの法則というものもあり、それは静電気による力と電気量との定量的な関係を表す式です。

ここで「静電気」とは、冬場などでパチパチとしたり、紙片やビニールがくっついたりしてしまう、あの静電気の事です。

ガウスの法則は、クーロンの法則を一般化した形であるという解釈も成立します。

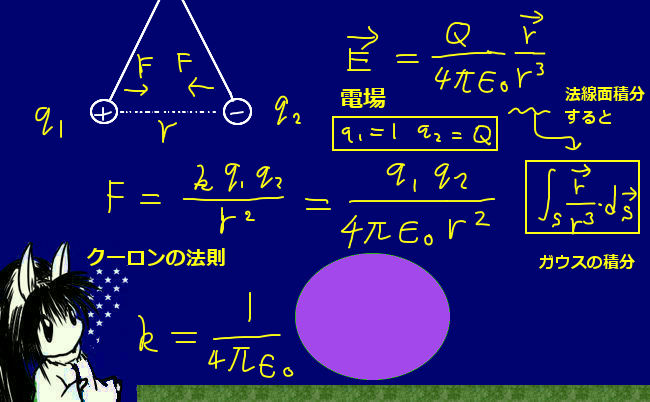

その事を数式的に説明するには数学公式である「ガウスの積分」を使います。

ガウスの法則の1段階前の式とも言えるクーロンの法則の比例定数kは、

一見すると奇怪な形で書かれる事があります。

それは、比例定数が分母に円周率を伴った形で書かれるというものです。

$$k=\large{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}}\hspace{10pt}\left(≒8.988×10^9\right)$$

ここでさらに\(\epsilon\)0 という比例定数が登場していますが、

これは電磁気に関する別の現象を表す時にも使う「真空の誘電率」です。

$$\large{\epsilon_0=8.8543×10^{-12}≒ \frac{1}{36\pi}×10^{-9}}$$

さてここで、なぜ円周率が出てくるのか?という話ですが、

これは数学公式のガウスの積分との直接的な関係があるのです。

数式によって後述しますが、実はガウスの法則をクーロンの法則から導出する方法を見る事で理由が分かるのです。

また、ガウスの積分は図形の「球」との直接的な関係がありますから、

上記の「円周率」は、最終的には図形の球に由来するものであるとも言えます。

r[m]離れた2つの物体があり、q1[C]、q2[C]の電気量を持っているという。この時に2つの物体間に働く力の大きさは、実験によれば次のようになります。 $$力の大きさ:F=\large{\frac{kq_1q_2}{r^2}}=\large{\frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0r^2}}$$ $$ベクトルの場合:\overrightarrow{F}=\large{\frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0r^2}}\cdot\frac{\overrightarrow{r}}{r}=\large{\frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0r^3}}\overrightarrow{r}$$

その意味は、ガウスの積分を使ってクーロンの法則からガウスの法則を数学的に導出して考察してみると分かりやすいものになります。4という数字に関しては球の表面積の公式が間接的に関わっています。

導出:微分形と積分形の数式変換

ガウスの法則の積分形と微分形の式は、数学的にはガウスの発散定理によって変換できます。

任意のベクトル場\(F\)について【※これは電場でなくともよく、数学的な任意の連続的なベクトル場に関して成立します。】 $$\int_S\overrightarrow{F}\cdot d\overrightarrow{s}=\int_V \mathrm{div}\overrightarrow{F}dv$$ ◆この定理で言う空間領域Vは「閉曲面内の空間領域」です。ただし、微分不可能である点が含まれている場合にはそこを除外して考える必要があるので注意。

これを使用して、積分形から微分形、および微分形から積分形への変換を数式で行う事ができます。

法則として、より物理的な解釈も可網です。※点電荷に対して電荷分布がない位置で電場の発散を計算すると必ず0ですが、ガウスの法則の微分形でも「電荷密度が0の場所では電場の発散は0」であるという結果ですから一致しています。

電場の場合

ガウスの法則の積分形の左辺は、発散定理の左辺の形をしています。ここで、電荷密度を考えた場合の式を見ると、領域内を体積分した形が右辺にあります。

(※補足:細かい事を言うと、ここで領域Vは個々の点電荷の周囲の微小領域を除いたものを考えます。電荷密度の積分は閉曲面内の「電荷の電気量の合計」の意味ですが現に点電荷が存在した時にまさにその位置では計算上微分不可能な点であるためです。)

$$電荷密度に対するガウスの法則:\int_S\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{s}=\large{\frac{1}{\epsilon_0}}\int_V\rho dv$$

$$ガウスの発散定理により\int_S\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{s}=\int_V \mathrm{div}\overrightarrow{E}dv$$

左辺が同一ですから、右辺同士を等号で結びます。

$$\int_V \mathrm{div}\overrightarrow{E}dv=\large{\frac{1}{\epsilon_0}}\int_V\rho dv=\int_V \large{\frac{\rho}{\epsilon_0}}dv$$

$$\Leftrightarrow \int_V \mathrm{div}\overrightarrow{E}dv=\int_V \large{\frac{\rho}{\epsilon_0}}dv$$

計算の結果を見ると

「2つの関数について、領域Vで体積分すると同じ値」という式になっています。

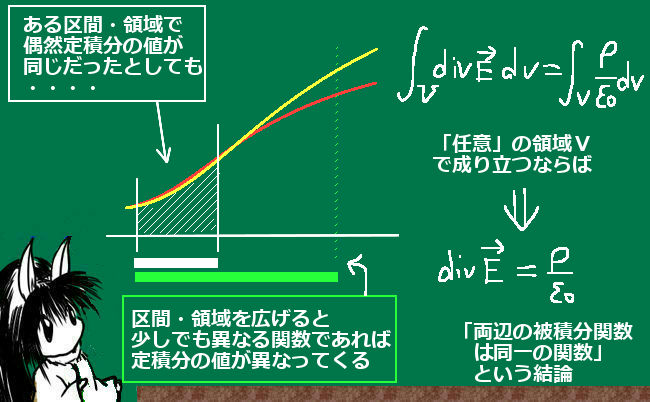

ここで、「定積分した値が同じ」であるからといって、積分対象になっている関数が同一のものとは限らない事に注意は必要です。簡単な例を挙げると、y=xと、y=-x+1は、xについて0から1まで積分すれば同じ1/2という値ですが、当然積分の中身の関数は別物ですね。

しかしここでの場合は、積分する領域Vが、特定のVではなくて空間上の「任意の領域」です。

1変数関数の積分で言うと「任意の積分区間で」という事になります。

グラフを考えてみると分かりやすいかと思いますが、2つの異なる関数についてある積分区間で偶然定積分の値が等しくなったとしても、区間を変えればすぐに値は変わってしまいます。あらゆる区間で例外なく積分値が同じになるには、そもそも同一の関数でなければならないのです。

その理由により、上記の体積分の関係式についても積分する対象が等しくなければならないのです。

整理しますと次のようになります。

$$\int_V \mathrm{div}\overrightarrow{E}=\int_V \large{\frac{\rho}{\epsilon_0}}dvであり、「積分領域Vは任意であるから」\mathrm{div}\overrightarrow{E}=\large{\frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

と言える事になります。

これは電場に関するガウスの法則の微分形に他なりません。【導出終わり】

逆に微分形から積分形を導出するには、微分形の両辺を領域Vで体積分し、

ガウスの発散定理によって法線面積分と結びつければよい事になります。

任意の領域Vで成立している事が結論を数学的に導出できる根拠になります。

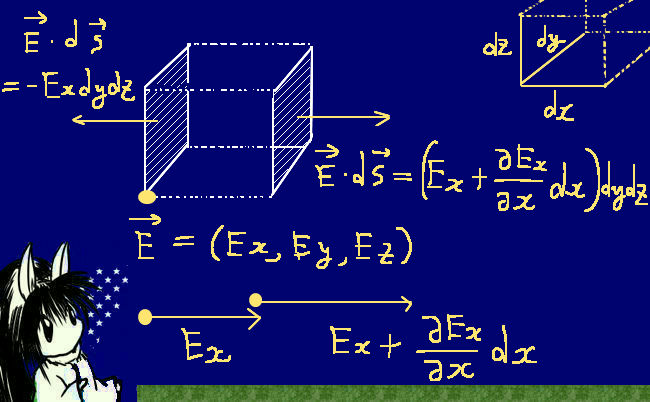

微分形と積分形の変換の方法は他にも幾つかあります。例えば、より物理学的な手法の1つとして、辺の長さが dx, dy, dz の微小な直方体を考えてガウスの法則の積分形を適用する方法があります。

この方法では dv=dxdydz として、その直方体内では電荷密度ρは「ほぼ一定」と考えます。

直方体の面は座標軸に平行であるとし、原点に一番近い頂点を基準として、面における電場ベクトルと法線ベクトル(大きさは微小面積)との内積を成分で考えます。

直方体の向き合う2つの面について、

法線ベクトルの向きは互いに逆向き(領域の外側を向く)事にも注意すると

例えばx軸に垂直な面の面積としてds=dydzを考えると、次のようになります。$$\large{\left(E_x+\frac{\partial E_x}{\partial x}dx\right)dydz-E_xdydz=E_xdxdydz=E_xdv}$$【Exは原点に最も近い頂点での電場ベクトルのx成分。この考え方では、微分および偏微分は「関数の近似一次式の傾き」という解釈を使っています。】

電場ベクトルと面の法線ベクトルとの内積計算を成分で具体的にすると、

例えば $$\large{(E_x, E_y, E_z)\cdot (-dydz, 0, 0 )=-E_x dydz}$$

残り4面(2組)についても同様の式を立て、合計します。

そして「ほぼ一定」とみなしたρを使って体積分の値は ρdvであると考えて、電場に関するガウスの法則の積分形に適用すると微分形が得られる――という考え方もあったりします。

直方体の互いに向き合う面において法線面積分で使用する法線ベクトル(外側を向く)を内積の具体的な成分計算で使う時には符号がプラスマイナスで互いに逆になります。【例えば単位法線ベクトルなら(1,0,0)と(-1, 0, 0)、法線ベクトルの大きさを面積元素とすれば(dydz, 0, 0)と(-dydz, 0 ,0)】

直方体は微小であり、1つの面での電場ベクトルは1つに代表させています。

磁場の場合

磁場の場合もやり方は同じです。

$$ガウスの発散定理により\int_S\overrightarrow{B}\cdot d\overrightarrow{s}=\int_V \mathrm{div}\overrightarrow{B}$$

$$\int_S\overrightarrow{B}\cdot d\overrightarrow{s}=0 より、\int_V \mathrm{div}\overrightarrow{B}=0$$

この場合も、「任意の積分領域Vに対して」積分するとゼロという式なので、

積分する前からの話として div\(\overrightarrow{B}\)=0 でなければそれは起こり得ない事になります。

(※磁場が恒等的にゼロなのではなくて、「静磁場としてあり得る任意の形に対して、ベクトル場の発散を考えると必ずゼロになる」という意味です。)

ガウスの法則をクーロンの法則から導出する(電場の場合)

■ ガウスの積分と発散定理からの導出

■ 逆にガウスの法則からクーロンの法則は導出可能?の問題

■ 磁場の場合にもガウスの法則を導出可能?の問題

ガウスの積分と発散定理からの導出

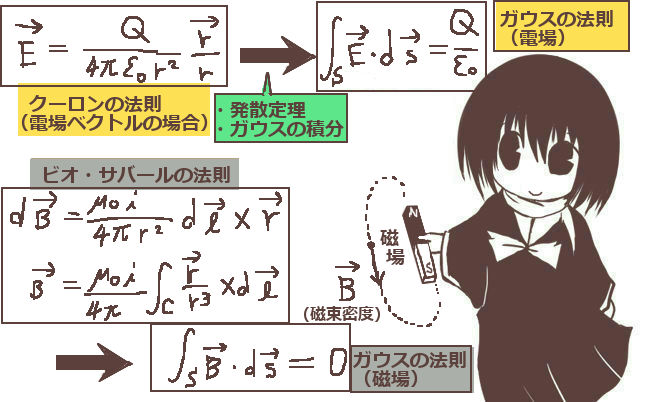

電場とは「+1[C]の電荷が他の電荷から受ける力」と定義して定めた量ですので、クーロンの法則で片方の電荷の電気量を1としたものとして式で表せます。

$$電場の大きさ:E=\large{\frac{kQ}{r^2}}=\large{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0r^2}}$$

$$ベクトルの場合:\overrightarrow{E}=\large{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0r^2}}\cdot\frac{\overrightarrow{r}}{r}=\large{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0r^3}}\overrightarrow{r}$$

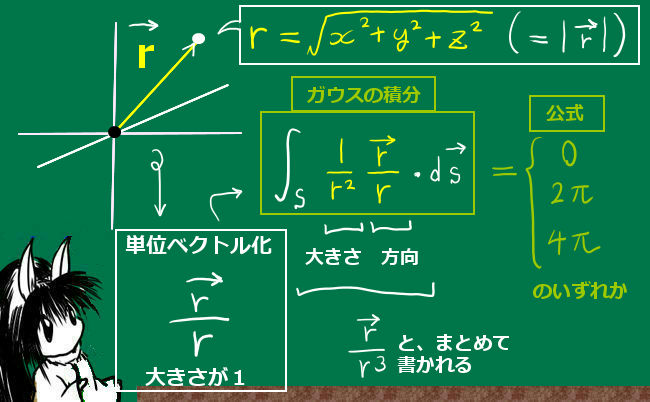

さてこれを見ると、「距離の逆2乗に比例するベクトル場」ですから、

法線面積分を考えれば「ガウスの積分」の公式を使用できます。

ここでの場合、電荷を囲む閉曲面を考えますから、公式で言うと「原点が閉曲面の内側にある場合」です。この時にガウスの積分の値は、極限値として\(4\pi\) になります。

ところで、上記の電場ベクトルでは、Q/(\(4\pi \epsilon\)0) という部分は比例定数です。そこで、残りの部分がガウスの積分におけるベクトル場と同じ形という事になります。

という事は、上記の電場ベクトルを電荷を囲む閉曲面で法線面積分すると、次の計算結果になります。

$$\int_S\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{s}=\large{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\overrightarrow{r}}{r^3}}\cdot d\overrightarrow{s}=\large{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}}\cdot 4\pi=\large{\frac{Q}{\epsilon_0}}$$

つまり、電場に関するガウスの法則の積分形になります。【導出終わり】

尚、閉曲面の外に電荷があるような場合を考えたとして、同じように法線面積分を考えたとすると、ガウスの積分の公式により、法線面積分の値は0になります。

ただしその場合にはむしろ、物理的には「閉曲面内に電荷は存在しない」という解釈になるでしょう。

★ガウスの積分の公式においては「基準とする原点で関数を定義できない」という事で極限値を考えるわけですが、これはどちらかというと数学的な捉え方であり、

物理学では敢えてそのようには考えずに「デルタ関数」という特殊な関数を使う事で、

原点における電場の扱いの理論的整合性をとるという考え方をする場合もあります。

★「立体角」を使って電場に関するガウスの法則を説明・導出する方法もあります。ただし立体角の数学的な定義は、ガウスの発散定理の成立を前提にしています。その点には注意が必要です。

逆にガウスの法則からクーロンの法則は理論的に導出可能?の問題

上記の説明は電場に関して「クーロンの法則が成立→ガウスの法則が成立」という事が数学的には導出可能である事を述べたものですが、

物理学的にも数学的にも、もう少しだけ詳しく言うとクーロンの法則は理論的には、

①電場に関するガウスの法則

②静電場の渦無しの法則(電場の「回転」が0、数式だと rot\(\overrightarrow{E}\)=0)

③無限遠でベクトル場の大きさが距離の逆2乗の程度の収束の速さで0に近づく

という3条件が全て成立している事と等価である式になります。

つまり、逆に「ガウスの法則が成立するならクーロンの法則も直ちに成立すると理論的に言えるか?」という問題に関しては、「渦無しの法則と、無限遠での条件を課せばそうである」という事になります。

※静電場に関する渦無しの法則の形は、磁場の時間変動がある場合には電場の回転はゼロ以外の値になるという式に変わります。それは発電機で電気を発生させる原理である電磁誘導の法則であり、マクスウェル方程式の1つになります。$$磁場の時間変動がある場合(電磁誘導):\mathrm{rot}\overrightarrow{E}=-\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$$この式で静磁場の場合(時間による偏微分がゼロ)であれば、静電場の渦無しの法則と同じ式です。

磁場の場合にもガウスの法則を導出可能?の問題

では磁場の場合はどうでしょうか。

実は磁場に関しても、その大きさが距離の逆2乗に比例するという実験結果があります(それもクーロンの法則とも呼ばれます)。

しかし磁場の場合には実は話が少し変わってきて、

静電場におけるクーロンの法則に対応するものは、ビオ・サバールの法則と言って外積(クロス積)を使って表された形をしており、接線線積分で書かれます(あるいは微小部分に対する形式でも書かれます)。

これは磁石ではなく電流により発生する磁場を記述したものです。(別途にアンペールの法則というものもあります。)

磁場に関するガウスの法則の積分形は、「ビオ・サバールの法則から導出できる」というのが磁場の場合の一般的な理論になっています。

上記でも少し触れましたが、電流により発生する磁場は軸対称(ここで言う軸とは電流の向きを表す直線)で同心円上にて等しい値になる事から、磁場の発散 div\(\overrightarrow{B}\) がゼロになる事、つまり磁場に関するガウスの法則の微分形のほうを先に述べるという事もあります。

磁場の大きさが電流の向きに対して軸対称になる事を使うのは、ビオ・サバールの法則を基本に考える場合も実は同じです。

磁石による磁場を考える場合には、単独の電荷に相当する「磁荷」を実験的に見出せず、

N極とS極の対(「磁気双極子」)が必ず現れるというのが基本認識になっています。

ところで、その磁気双極子が板状の磁石に一様に分布していると仮定すると、

実は「磁石が作る磁場も(微小な)環状電流が作る磁場と同じ形になる」という事を理論的に示せるのです。そこで、磁石が作る磁場に関しても同様に、

磁場に関するガウスの法則が成立する、という理論的な流れがあります。

磁石に関しては、物質の磁性の観点から理論的に話を突き詰めようとすると実は話が結構面倒で、電磁気学だけでなく量子力学の理論もどうしても必要になるというのが物理学の理論の現在の見解になっています。

理論的には、電場の場合と磁場の場合とでは少しだけ話が違ってくると考えられています。

磁場のほうに関して、この図で、i:電流 l(エル):電線の長さ ×:外積(ベクトル積)の記号

静磁場を囲む閉曲面での法線面積分がゼロになるのは「磁気単極子は単独で存在せず、必ず磁気双極子の形で現れる」という事を表すとも解釈できます。

真空の誘電率に関わる円周率とガウスの法則との関係

さて、最後にクーロンの法則の比例定数を円周率を含んだ形で表す事がある事について、ガウスの法則との関連からの理由を考察してみましょう。

前述の「クーロンの法則からガウスの法則を導出する方法」を見ると、

途中で使っている「ガウスの積分」の公式には球の表面積由来の円周率が含まれていますが、

結果のガウスの法則の式には円周率は含まれていません。

これはもちろん、クーロンの法則のほうの比例定数を「円周率の逆数と別の比例定数の積」の形で表していたので、式の中で円周率が分子と分母で約分されて「1になって消えた」ためです。

逆に、もしクーロンの法則の比例定数を一括でkで表した場合には、ガウスの法則には見かけ上、円周率がくっついて来るわけです。(もちろん、定数の数値的な値自体はどちらの場合でも同じです。)

$$\int_S\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{s}=\int_S\large{\frac{kQ\overrightarrow{r}}{r^3}}\cdot d\overrightarrow{s}=kQ\cdot 4\pi=4\pi kQ$$ 尚、この結果の状態でk=1/(4\(\pi\epsilon_0\)) を代入しても、もちろん一般的なガウスの法則の形になります。

つまり、敢えて「円周率を含んだ比例定数」を考える事により、クーロンの法則からガウスの法則を導出した時に、逆に「円周率を定数として含まない形で記述できる」という、ちょっとした数式上のカラクリがあるわけです。

図形的な球や球面に由来して、円周率が隠れた形で物理学の理論に関わってくる例の1つになります。