直線と1次関数の関係・用語・公式を説明します。

これは中学校でも扱われますが、ここでは高校数学の範囲の事も説明します。

直線は1次関数になり、放物線は2次関数になります。3次関数や4次関数は、微分を使って形を考察するのが普通です(従って微分を使わない範囲では原則として問われません)。

■高校数学としての難易度:この分野の理屈はそれほど難しくはないので、センター試験程度の問題であれば誰でも満点を狙える分野です。ただし、公式を暗記しようと思うと苦しくなるところでもあります。

式と図形がどのように対応するのか、意味を理解して素早く式を組み立てる事が得意になるためのポイントの1つかと思います。一度式を作れば、あとは式変形を繰り返して図形と対応させていくだけです。

直線を表す式

■ 直線を表す式は1次関数 ■ 2点を通る直線の式 ■ 1点を通る直線の式

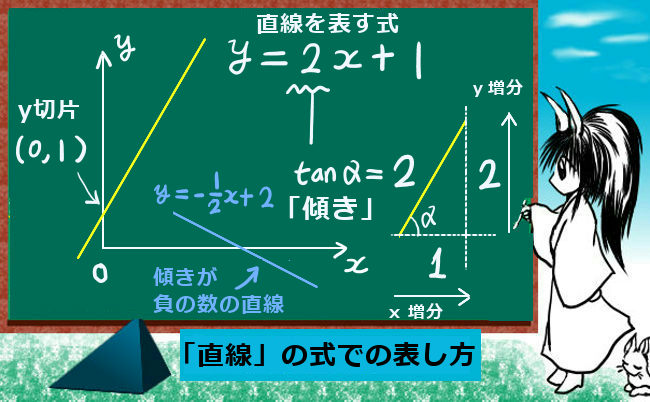

直線を表す式は1次関数

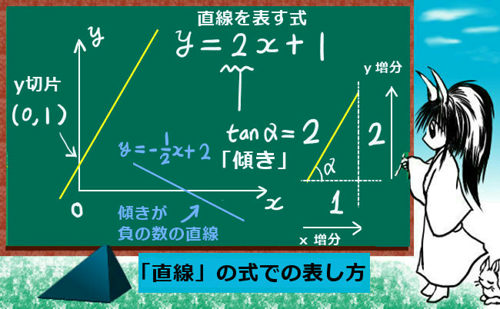

直線は、1次関数で表されます。つまり、y = 2x や y=3x+1のような形の式です。

y =2xの「2」のように、xにくっついている比例定数の部分を「傾き」と呼びます。図形上で見た時、その部分が実際に傾いている度合いを表すためです。y=3x+1の「1」のように完全に定数になっている部分を「切片」または「y切片」などとも言います。これは、その値がy軸(x=0を表す直線)でのyの値を表すためです。

「傾き」は、プラスである場合も、マイナスである場合もあります。直交座標上のグラフだと「右上がり」の形の直線です。直交座標上のグラフで言うと「右下がり」の形の直線になります。

尚、傾きが0の直線はx軸に平行な直線で、y=3のような式です。y=0は、x軸に他なりません。

逆にx=3のような式はy軸に平行な直線になります。この場合には傾きが「無限大」という事でもありますが、傾きとしては「表せない」と考える事が普通です。x=0を表す直線はy軸そのものです。

また、高校数学の場合には図形上の角度を使って「傾き」をタンジェント(正接)で表す事もできます。図形と式の問題と見せかけてじつは三角比や三角関数の問題という事もあり得るので、一応知っておくべきでしょう。

2点を通る直線の式

高校数学の場合、座標上のてきとうな2点があって、それを通る直線の式はどのようになるかという事を計算させる問題があります。

その式の表し方は、一応「公式」があって教科書にも書いてあると思うのですが、

これは「意味は理解すべきであるが暗記はすべきでない」公式の1つです。

$$2点(x_1,y_1)(x_2,y_2)を通る直線の式は次式で表せる:$$ $$y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$$ $$あるいはy-y_2=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_2)でも同じです。$$

☆POINT:まず最初にこの式を暗記しない事

この式は結果としてはそうなるという式であって、最初から丸暗記する事で問題を解くものではないのです。逆に意味を理解しててきとうにいくらか練習をすれば、この式を自然に書く事もできるようになるのです。

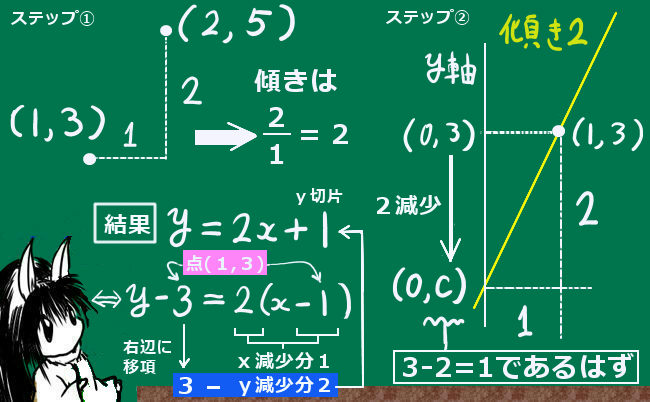

まず、てきとうな2点があったとして(1,3)と(2,5)だったとしましょう。図に書くと分かりやすいのですが、まず「傾き」を計算します。これは単純な話で、「xの増分で、yの増分で割ったもの」(それが図形上は正接であるわけですが)を計算すればよいのです。ここでの場合、2になります。

公式に当てはめているのではないのです。

yの増分:5-3=2 xの増分:2-1=1

という計算を(頭の中で)しているだけなのです。

$$この時点で、y=2x+C\hspace{5pt}の形の式になる事が分かります。$$

「では、y切片の情報はどうやって知るのですか。」

これも図に書くと分かりやすいのですが、y切片(0,C)から点(1,3)までのxの増分は、もちろん1です。点(1,3)から見ると、y切片(0,C)に至るまでにxは1減少します。

yの増分は、傾きが分かっているので、点(1,3)から見てxが1減少するのであれば、yは1×2=2減少します。・・という事は、点(1,3)のy座標から逆算すれば、y軸上の点は3-2=1ということになり、これがy切片であるCの値なのです。

上記の「公式」は、じつはこの操作をしているのと同等の式なのです。y軸から1つの点のx軸までの距離に傾きをかけ、その値を点のy座標から差し引く事でy切片を出すのと同等の式であるという事です。。

$$結果:y=2x+1$$

図形的に意味が把握できているのであれば、機械的に手早く計算するために上記の「公式」を1点(A,B)を使って「y-B=(傾き)・(x-A)」として覚えてしまってもよいでしょう。覚え方としては「x=A、y=B を代入すると確かに成立する」のような感じでもいいと思います。

ただし最初からそのように丸暗記するのではなく、まずは図形的な意味を理解する事がおすすめです。

正答率を上げるには、間違いがないかチェックする事も大事です。2点(1,3)と(2,5)を通るわけですから、値を代入してみて等式が成立するかを見ます。

$$2\cdot1 +1=3,\hspace{10pt}2\cdot 2+1=5$$

このようになるので、確かに合っている事が分かります。

全て頭の中で計算できるなら一番それが速いのですが、この手の問題は図形的な意味との関連が問われる事も多い都合上、ごく簡単なものでよいので図を描いて解いたほうが無難かもしれません。

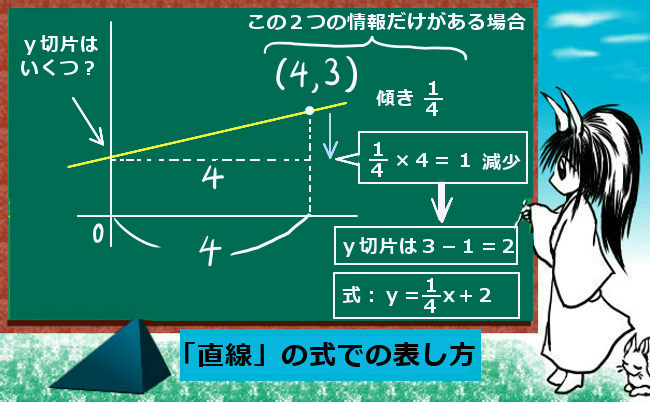

1点を通る直線の式

直線がある1点だけを通る事が分かっている場合、もちろんそのような直線は無数にあり、それだけでは直線を表す式も決定しません。

この場合は、ある1点の座標を(A,B)傾きをT、y切片をCとすると式を次のように書けます。

$$y-B=T(x-A)\Leftrightarrow y=Tx+B-AT$$

$$C=B-AT$$

この式も、ある点から点(A,B)までのy座標の増分とx座標の増分の関係を表しているだけなのです。決して、暗記すべきような公式ではありません。

(x-A)がx座標の増分、それに傾きTを掛けるとy座標の増分(y-B)です。y切片については、(0,C)と(A,B)の間の増分の関係を見ればよいのです。yの増分:B-C xの増分:A-0=A ですから、AT=B-Cであり、変形すると上記のようにy切片であるCを表す事ができるのです。

図に描くと分かりやすいでしょう。

この場合もやはり式を暗記するのではなくて、図形と対応させて意味を理解したうえで、式自体もすぐに書けるように練習しておく事が得意になるポイントの1つです。

応用問題①:平面上での「平行」と「直角」の式での表し方

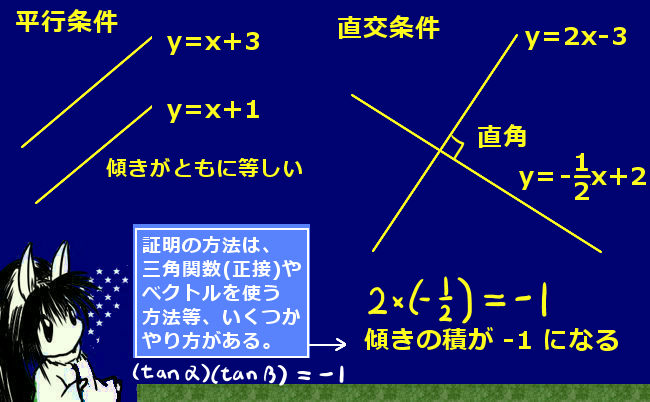

平行の表し方

2つの直線が平面上で平行になる場合、直角になる場合など、より図形的な直線の状況を表すために式を計算させる問題も存在します。

まず平行の場合ですが、これは簡単で、「傾きが等しい」直線同士は直交座標上で平行になります。もちろん、それでy切片も同じであれば全く等しい直線ですから、異なる平行2直線であれば「傾きは等しくy切片は異なる」という条件になります。

平行という事は、もちろんそれら2直線は交わらないという事です。式で見た時には、連立方程式にしてみるとy切片が異なる値の時は2式を同時に満たす(x,y)の組は存在しないという事でもあります。一応、その事も念頭に置いておくとよいかもしれません。

直角の表し方

次に直角の場合です。2直線が交わり、なす角が直角であるという場合です。この場合は、「傾き同士の積が-1」になります。こういうものに関しては、1つの「公式」として結果を把握しておいたほうがよいと思います。

直交する2直線の「傾き」同士の積は、必ず-1になる。

この「直線同士が直交」する事に関して、高校数学での出題としては図形に対する接線と法線の関係は問われやすく、特に円に対する接線と法線の関係にも注意しましょう。図形問題としてだけでなく、それを式で表現させるという出題が高校数学ではなされる場合があります。

証明:直交する2直線の「傾き」同士の積は-1である

もちろん、傾きの積がー1になれば直角であるという事は、自明ではありませんね。そもそも、個々で言う「直交する」事が図形的な意味で使われているので、これを式ではどう考えるのかを解釈する必要があります。

証明の方法はいくつかありますが、ここでは三角関数を使う方法とベクトルを使う方法を紹介します。

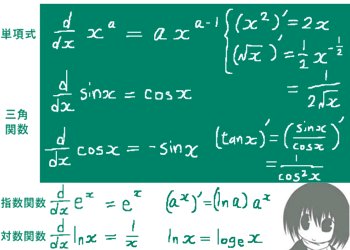

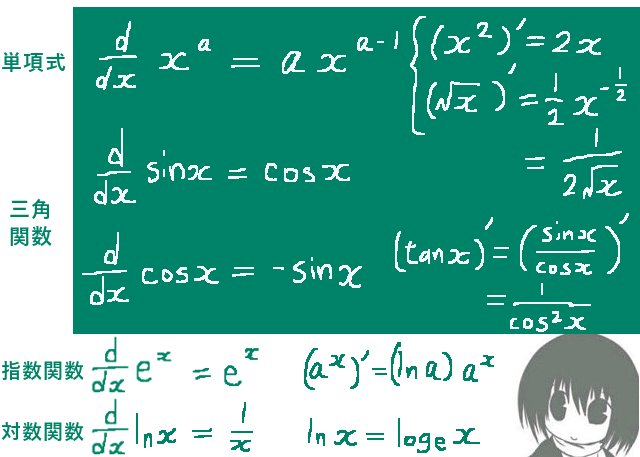

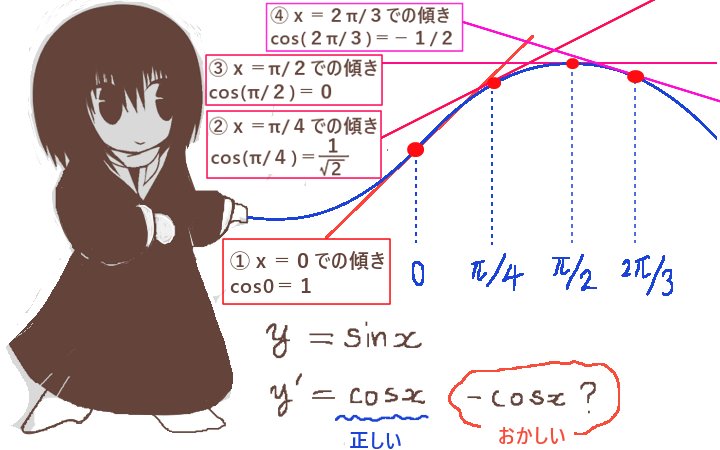

三角関数を使う場合、傾きはタンジェントで表せる事を上記で軽くふれましたが、これを利用します。

【証明①:三角関数を使う方法】

$$\tan \alpha \tan \beta=\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot\frac{\sin \beta}{\cos \beta}=\frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$$\alpha -\beta=90° ならば\cos (\alpha -\beta)=0より、\cos \alpha \cos \beta+\sin \alpha \sin \beta=0\Leftrightarrow\cos \alpha \cos \beta=-\sin \alpha \sin \beta$$

$$したがって、\tan \alpha \tan \beta=\frac{\sin \alpha \sin \beta}{-\sin \alpha \sin \beta}=-1【証明終り】$$

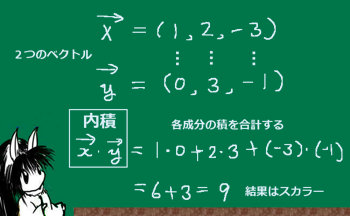

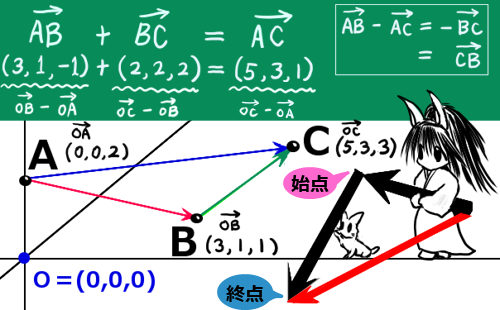

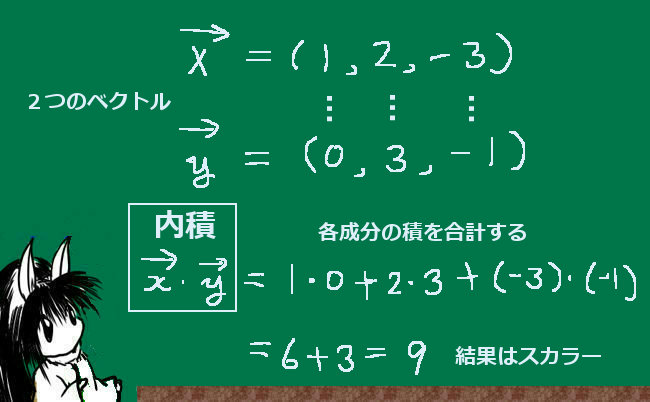

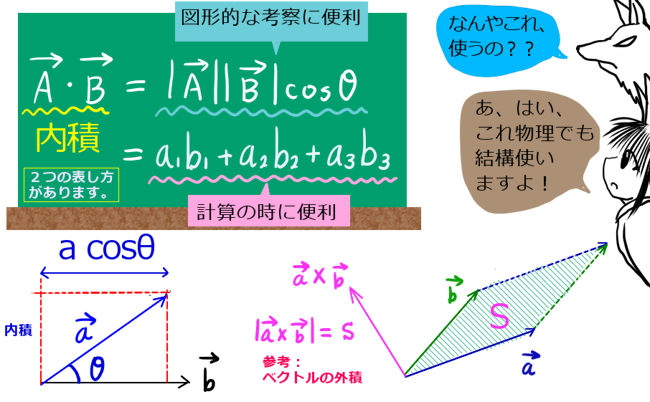

べクトルを使う場合は、2直線の交点から直線上の(任意の)点までのベクトルを考えて、内積が0であるして計算します。

【証明②:ベクトルを使う方法】

2つの傾きをS,Tとします。(A,B)からのx座標の(任意の)増分Xを考えて(A+X,B+SX)と(A+X,B+ST)を考えます。これらは直線上の座標点でもありますが、ベクトルとしても考える事ができるのです。

ベクトルとして考えた時、直交するという条件は「内積が0」という条件になります。

この時、内積をとるベクトルは(A+X,B+SX)-(A,B)=(X,SX)と(A+X,B+TX)-(A,B)=(X,TX)です。(ベクトルの考え方で言うと、原点に平行移動させて考えてもよいという事です。)

内積を計算すると、直交する条件のもとでは

$$(X,SX)\cdot(X,TX)=0\Leftrightarrow X^2+STX^2=0\Leftrightarrow X^2(1+ST)=0$$

この式が任意のXについて成立するには1+ST=0⇔ST=-1

すなわち、直交する2直線の傾きの積はー1になるという事です。【証明終り】

参考までに、平行や直角ではなく、特定の30°とか45°で直線同士が交わるという条件が仮に問われた場合は、傾きをタンジェントで表して、三角関数の加法定理で対応するという手法を使えます。これについてもベクトルを使う方法、あるいは複素数を使う方法等、手法はいくつか考えられます。

応用問題②:他の図形と組み合わせる問題

高校数学の範囲ですと、放物線であるとか円であるとかいった他の図形と直線の関係を問う問題があります。これは、何点で交わるかとか、直線が他の図形の接線になる条件は何か等を問う類のものです。

放物線や円の場合、直線の式とそれらを連立させて、二次方程式を作らせる問題が典型的です。その二次方程式が重解を持つ場合は1点のみで交わる接線という事になり、異なる2つの実数解であれば2点で交わり、異なる2つの複素数解の場合には直交座標上で「交わらない」という事になるのです。

「ある1点を通って、かつ円に接する2直線の式は何か」といった類の問いの場合は、前述の1点を通る直線の式と円を表す式を連立させて条件を調べるといった具合の解法になります。

接線について問う問題の場合、微分が使える場合もあります。センター試験の場合は微分の知識がなくても解ける問題しか出題されませんが、問題によっては通常のやり方と微分によるやり方の2通りで解く事で、解答が正しいかのチェックなどに使える場合もあります。