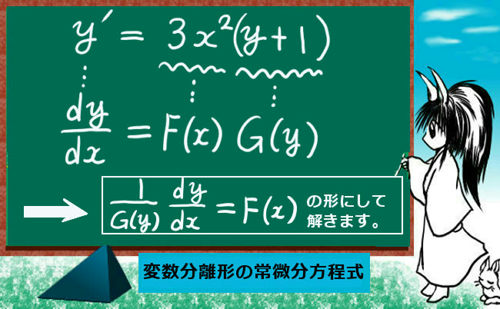

常微分方程式のうち、変数分離形と呼ばれるタイプの解法について説明します。

変数分離形の常微分方程式は、一般的な微分方程式論の中では最も初歩的な形の微分方程式として扱われるものです。

ただし、このサイトではより高校数学の延長線上にあって入りやすく、かつ物理学での基礎理論で使われるため学ぶ意味も分かりやすいという意味で、最も簡単な部類の微分方程式を別途に挙げてまとめています。一般的な変数分離形の微分方程式よりも、それらのほうがはるかに解くのは簡単でしょう。(形式的にはそれらの中に変数分離形として扱えるものもありますが、専用の公式を使うメリットがありません。)

「変数分離形」の常微分方程式とは?

定義

まず、どういうものが変数分離形と呼ばれるのかについてです。

一応これは微分方程式論の中で決められています。

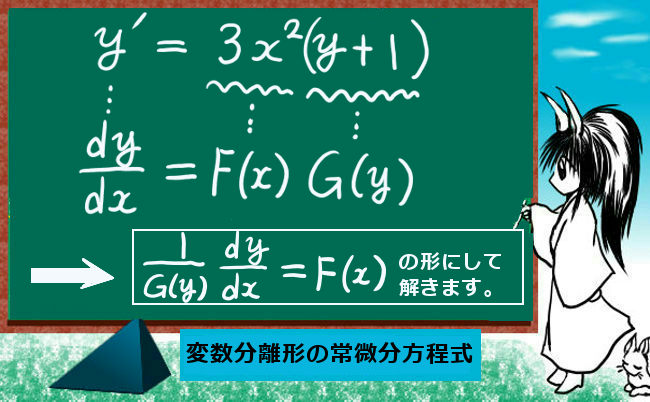

y=y(x) すなわちyがxの関数の時に、次の形を持つ常微分方程式を変数分離形と呼びます。

ここで、FやGはy=y(x)とは別の関数です。

このように定義はあるわけですが、これだけではちょっと分かりにくいと思います。そこで、具体的にどういうものが該当するのか挙げてみましょう。

具体例

F(x)G(y)という積の形ですが、具体的な形としては「割り算」になっていてもよい事に注意しましょう。これは、G(y)=1/{g(y)}のような関数を考えてもよいためです。

$$\frac{dy}{dx}=x^2y$$ $$\frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}$$ $$\frac{dy}{dx}=\frac{y^2-1}{x}$$ $$\frac{dy}{dx}=\frac{y^3}{x^2+1}$$ $$\frac{dy}{dx}=\frac{x}{\sin y}$$

これらのように、確かに右辺がF(x)G(y)の形になるものが該当します。

また、これらの他に、一見するとその形になっていなくても、変数変換をする事で変数分離形にする事ができるパターンのものが存在します。(「変数分離形に『帰着』できる」とよく言います。)

例えば次のようなものです。 $$\frac{dy}{dx}=x+y-1\hspace{4pt}\cdots\hspace{4pt}u=x+y-1とおくと\frac{du}{dx}=1+u$$ $$\frac{dy}{dx}=\frac{x^2-y^2}{2xy}\hspace{4pt}\cdots\hspace{4pt}u=\frac{y}{x}とおくと\frac{du}{dx}=x\left(\frac{1-3u^2}{2u}\right)$$ このように変数変換でうまくいくパターンには特徴がある場合も多くて、例えば次の2つの形のタイプは変数変換で変数分離形に変形できます。 $$\frac{dy}{dx}=F\left(\frac{y}{x}\right)の形のもの$$ $$\frac{dy}{dx}=F(ax+by+c)の形のもの$$

名前の由来

解法に関わる事ですが、dy/dxを「形式的」に割り算と見なした時に

G(y)dy=F(x)dxの形に変形ができる事が変数分離形の常微分方程式の特徴です。

数学の微積分学・解析学ではdy/dxは極限値を表す1つの記号と約束するのですが、dyとdxを「分離する」考え方は数学の微分方程式論でも扱われる場合があります。

変数分離形の常微分方程式は、次のように形式的に書かれる場合もあります。 $$G(y)dy=F(x)dx$$

一般的解法の手順

■ ①xとyの関数を両辺に分離する ■ ②両辺を積分変数xで積分する ■ 変数変換を含む場合の解法

①xとyの関数を両辺に分離する

まず、両辺をG(y)(≠0)で割ります。(実質的には乗じる事になる場合もあります。)

$$G(y)\neq 0のもとで\frac{dy}{dx}=F(x)G(y)\Leftrightarrow \frac{1}{G(y)}\frac{dy}{dx}=F(x)$$

このとき、同時に両辺に「dyをかける」と説明がなされる事もあります。それでも微分方程式を解く事はできますが、ここではそれはやらないで話を進めましょう。

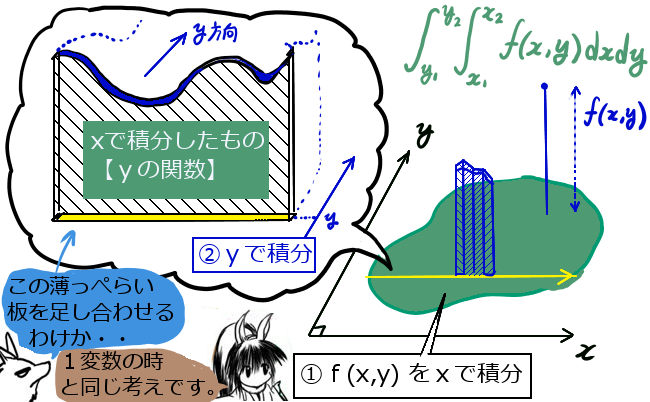

②両辺を積分変数xで積分する

次に、両辺を積分変数xで積分します。微分方程式の一般解法では、普通は不定積分を考えます。この時、積分定数も書いてもいいのですが、ここでは積分定数は不定積分に含まれていると考えて、全ての積分記号がなくなった時に積分定数を書く方法を採用します。

$$\int \frac{1}{G(y)}\frac{dy}{dx}dx=\int F(x)dx$$

この左辺は置換積分の形になっていますから、積分変数をyに変える事ができます。もし定積分である場合は、もちろん積分区間についてもきちんと対応させて変えなければなりません。

$$\int \frac{1}{G(y)}\frac{dy}{dx}dx=\int\frac{1}{G(y)}dyにより、$$

$$\int\frac{1}{G(y)}dy=\int F(x)dx$$

この形にする事で、具体的に積分を計算して解とするのです。

★この時の置換積分の操作を省略して「両辺を積分すると」などと言う事もあります。ただし、微積分学的には置換積分によって結果的にそういう事ができる、という事です。

ただし、ここで具体的な積分計算がしやすいとは限らず、ものによっては手計算では手に負えない場合もあります。一般論としての解法は、あくまで上記の形には確実に変形できるという事を言っています。

そこから先は、同じ変数分離形であっても、個々の微分方程式の形によって簡単に解けるか手計算ではてこずる内容であるかは大きく変わってくるのです。

変数変換を含む場合の解法

次の形のものは、変数変換によって変数分離形に変形できることを簡単に前述しました。

$$\frac{dy}{dx}=F\left(\frac{y}{x}\right),\hspace{5pt}\frac{dy}{dx}=F(ax+by+c)の形のもの$$

まず前者については次のようにします。u=y/xと変数変換します。

$$u=\frac{y}{x}\Leftrightarrow y=ux\Rightarrow\frac{d}{dx}y=\frac{d}{dx}(ux)$$

$$\Rightarrow\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}x+u$$

y=uxの両辺を「xで」微分しています。右辺については、積の微分公式を使っています。(yはxの関数なのでuもxの関数と考える事ができる事に注意。)

さてここで、dy/dxについてはもとの微分方程式をそのまま代入できます。

$$\frac{dy}{dx}=F\left(\frac{y}{x}\right)=F(u)であったから、F(u)=\frac{du}{dx}x+u$$

$$∴\frac{du}{dx}=\frac{F(u)-u}{x}$$

このようになるので、F(u)-uという新たなuに関する関数と、1/xという関数で構成される変数分離形になるわけです。これによってuをxで表し、uをxとyの形に直せばxとyの関係式が得られます。

★微分方程式一般について言える事ですが、積分の計算ができたとしても必ずしもy=f(x)の形にならずにf(x,y)=0の形になる場合もあります。これを微分方程式の解の「陰関数表現」と言います。

変数変換できるパターンの2つ目のタイプも見てみましょう。

これはもっと簡単で、u=ax+by+cとおいて、両辺をxで微分します。

$$\frac{du}{dx}=a+b\frac{dy}{dx}$$

これに、もとの微分方程式dy/dx=F(ax+by+c)=F(u)を代入するのです。

$$\frac{du}{dx}=a+bF(u)$$

この場合、a+bF(u)という関数を新たなuの関数と考えますこの時xのほうの関数は定数関数1です(もちろん最終的にはuをxで表せます)。

a+bF(u)≠0のもとでこの関数で両辺を割り、積分操作をします。

ここでは置換積分の箇所は省略して記しましょう。

$$\int \frac{1}{a+bF(u)}du=\int dx=x+C$$

この場合については定数関数1をxで積分してxという関数が必ず出てきます。

具体例

■ 普通の変数分離形の場合 ■ 面倒くさい例 ■ 変数変換を使う例

普通の変数分離形の場合

では、具体例として次の微分方程式を解いてみましょう。まず簡単な例です。

$$\frac{dy}{dx}=\frac{3x^2}{y}$$

両辺にyをかけて、変数を両辺に「分離」します。

$$y\frac{dy}{dx}=3x^2$$

積分操作をします。(置換積分部分を省略します。)

$$\int ydy=\int 3x^2dx$$

$$\frac{1}{2}y^2=x^3+C$$

y=y(x)の形に直すなら次の形になります。

$$y=\pm\sqrt{2x^3+C}$$

少々汚い形ですが、これが正しいかどうかはxで微分をしてみる事でチェックできます。

$$\frac{dy}{dx}=\pm\frac{1}{2}\frac{3\cdot 2x^2}{\sqrt{2x^3+C}}=\frac{3x^2}{\pm\sqrt{2x^3+C}}=\frac{3x^2}{y}$$

面倒くさい例

さて次の例は、考え方は同じですが積分計算が面倒な例です。

ただし手計算で計算できます。

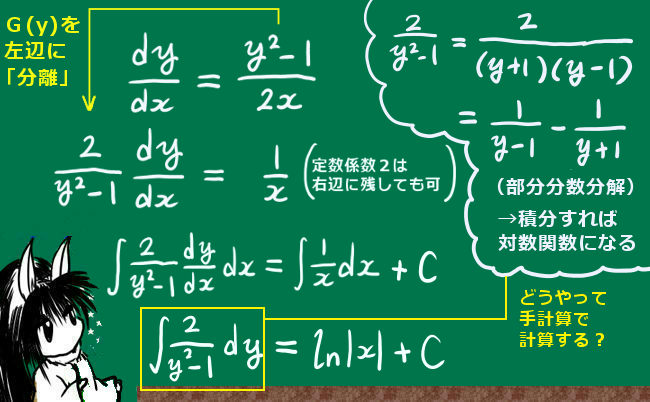

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y^2-1}{2x}$$

両辺をyの関数(右辺の分子の関数)で割ります。

$$\frac{2}{y^2-1}\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}$$

この時の定数係数の「2」は右辺に持っていっても左辺に持っていってもどちらでも解けます。ただ、これについては左辺に置いた方がじつは計算が楽です。

積分操作を試みます。

$$\int \frac{2}{y^2-1}dy=\int\frac{1}{x}dx$$

さて、右辺は対数関数で表せますが左辺はどうでしょう。

これは結局、普通の積分の練習問題になります。

結論を言うと、この場合は「部分分数分解」で手計算により処理可能です。

$$\int \frac{2}{y^2-1}dy=\int \frac{1}{y-1}dy-\int \frac{1}{y+1}dy$$

$$=\ln |y-1|-\ln |y+1|+C_0=\ln \left|\frac{y-1}{y+1}\right|+C_0$$

よって、微分方程式は次のように解けます。積分定数はCひとつにまとめます。

$$\ln \left|\frac{y-1}{y+1}\right|=\ln |x|+C$$

この場合はさらに式を簡単にできてy=y(x)の形にもできます。(定数部分を指数関数の形で表せば右辺を1つの対数関数としてまとめられます。最後の定数は新たに設定します。)

$$\frac{y-1}{y+1}=x+C_1\hspace{5pt}∴y=\frac{1+C_1x}{1-C_1x}$$

変数変換を使う例

参考までに、変数変換を使う具体例の解法も1つ記しておきます。

$$\frac{dy}{dx}=\frac{x^2-y^2}{2xy}\hspace{4pt}\cdots\hspace{4pt}u=\frac{y}{x}とおくと\frac{du}{dx}=x\left(\frac{1-3u^2}{2u}\right)$$

この変換の過程について補足しておくと次のようになります。

$$\frac{x^2-y^2}{2xy}=\frac{1}{2}\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{u}-u\right)$$

$$F(u)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{u}-u\right)$$

$$F(u)-u=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{u}-3u\right)=\frac{1-3u^2}{2u}$$

xとuに関する微分方程式になった時点で、xとuを分離します。ここでは積分までまとめて記しましょう。分母が零にならない条件で次のようになります。

$$\int\frac{2u}{1-3u^2}du=\int \frac{1}{x}$$

この積分の右辺は対数関数で表せますが、じつは左辺も対数関数で表せるのです。

$$-\frac{1}{3}\ln |3u^2-1|=\ln |x| +C$$

のようになり、これも対数を取り払ってuとx、yとxの関係式で表す事もできます。

この変数分離形の微分方程式は、物理学や工学の理論で使う場合もありますが、一般の解法についてはむしろ数学の微分方程式論の中の1つの位置付けとして見ておいたほうがよいのではないかと思います。